Zusammenfassung Betriebssysteme

geschrieben von Morten Terhart am 24.03.2018

Inhaltsverzeichnis

- Einführung

- Prozesse

- Prozessverwaltung

- Threads und Prozesse

- Kommunikation zwischen Prozessen

- Speicherverwaltung

- Dateien und Dateisysteme

- Ein- und Ausgabekonzepte und Bussysteme

Einführung

Was ist ein Betriebssystem?

“Als Betriebssystem bezeichnet man die Software, die den Ablauf von Programmen auf der Hardware steuert und die vorhandenen Betriebsmittel verwaltet.”

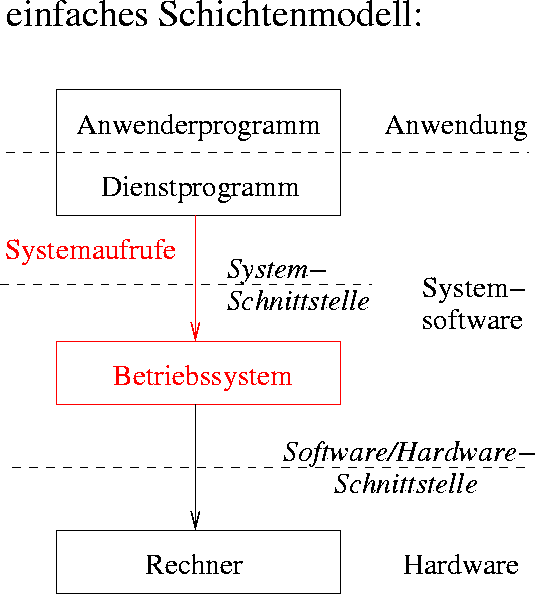

Siehe dazu folgendes Schema:

Abbildung 1: Einordnung des Betriebssystems in die Abstraktionsebenen eines Rechners

Anforderungen an ein Betriebssystem

- hohe Zuverlässigkeit

- hohe Benutzerfreundlichkeit

- geringe Kosten

- hohe Leistung

- einfache Wartbarkeit

Betriebsarten von Betriebssystem

- Klassifikation nach Art der Auftragsbearbeitung

- Stapelverarbeitung

- Interaktiver Betrieb

- Echtzeitbetrieb

- Weitere Möglichkeit der Klassifikation

- Einbenutzer- / Mehrbenutzerbetrieb

- Einprogramm- / Mehrprogrammbetrieb

- Einprozessor- / Mehrprozessorbetrieb

Aufgaben eines Betriebssystems

- Steuerung der Eingabe- / Ausgabe-Geräte (u.a. Treiber)

- Bereitstellung eines Dateisystems

- Benutzerschnittstelle

- Verwaltung der Betriebsmittel bei Mehrprogrammbetrieb

- Schutz der Anwenderprogramme bei Mehrprogrammbetrieb

Dienste eines Betriebssystems

- Benutzerschnittstelle (Kommandozeile)

- Programmausführung

- Ein- und Ausgabeoperationen

- Dateiverwaltung

- Kommunikation (z.B. mit Ein- / Ausgabegeräten oder mit Speicher)

- Fehlerbehandlung / Schutzmechanismen

Einblick in UNIX

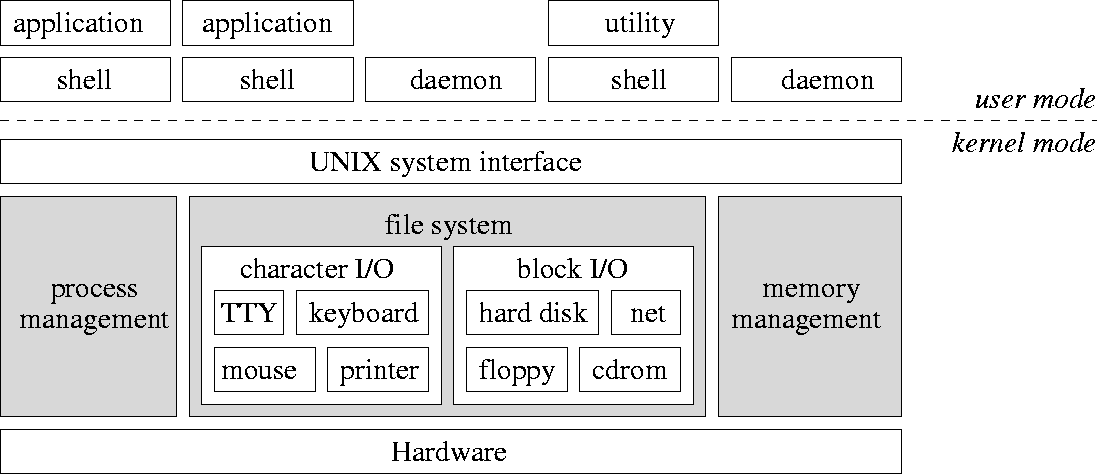

Abbildung 2: Komponenten von UNIX (oben: Benutzerschnittstelle, unten: System- und Hardwareschicht und Kernel)

- System- und Benutzerprogramme werden auf gleicher Ebene als Prozesse ausgeführt, haben aber unterschiedliche Zugriffsrechte

- Ein- / Ausgabegeräte werden logisch getrennt behandelt

Unterbrechungen (Interrupts)

- Ziel: Direktes Reagieren auf Ereignisse wie Benutzereingaben durch Unterbrechung eines aktiven Prozesses, Parallelität von Ein- / Ausgabe und Programmausführung

- Dazu wird der Zustand des Prozesses im Hauptspeicher zwischengespeichert und nach Beendigung der Unterbrechung wiederhergestellt.

- Idee: Prozessor initialisiert Ein- / Ausgabe, sodass E/A-Werk ein Programm selbstständig ausführen kann

2 Arten der Unterbrechung:

- externe Unterbrechung: E/A-Werk informiert den Prozessor über Zustand eines E/A-Geräts

- interne Unterbrechung: Prozessor führt Ausnahmebehandlungen bei Fehlern durch (z.B. Division durch 0)

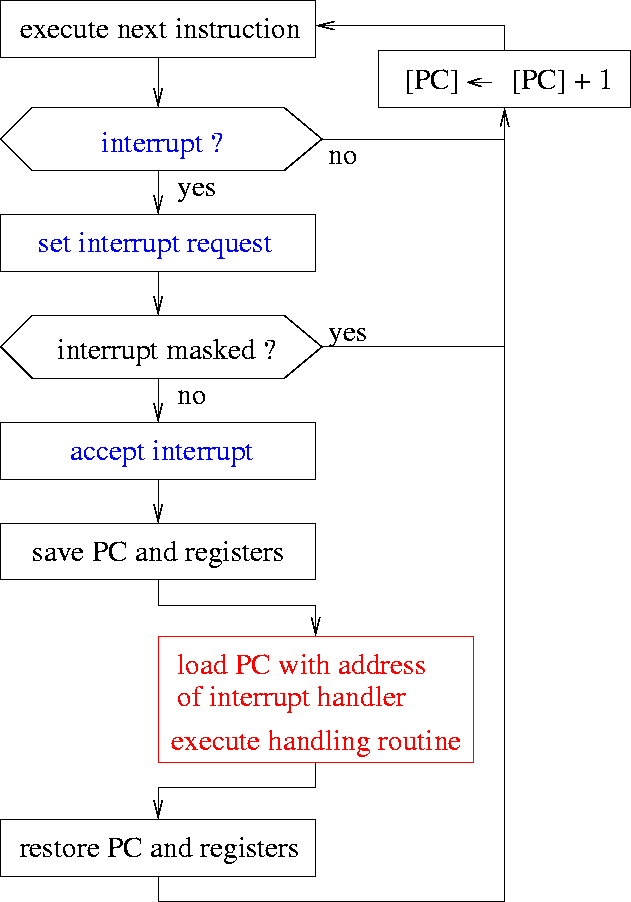

Ablauf einer Unterbrechung:

- Unterbrechungen werden nur nach einer Instruktion behandelt

- Instruktionen werden nicht unterbrochen

Abbildung 3: Durchführung einer Unterbrechungssequenz

PC = Program Counter

Prozesse

Definition

“Ein Prozess ist ein Programm während der Ausführung im Arbeitsspeicher einschließlich seiner Umgebung.”

Umgebung eines Prozessors

- Inhalt vom Programmzähler (

PC) - Inhalt von Daten-, Adress- und Statusregistern

- Daten im Speicher

- Programmcode

Verhalten eines Prozesses

- ein Prozess (= Eltern-Prozess) kann einen neuen Prozess erzeugen (= Kind-Prozess)

- Prozesse können unterbrochen werden

- auf einem Prozessor kann nur ein Prozess gleichzeitig ausgeführt werden

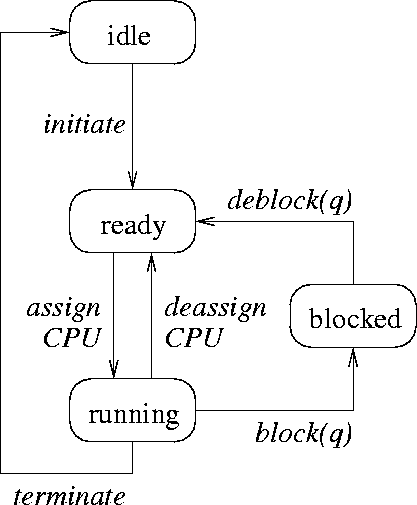

Zustände eines Prozesses

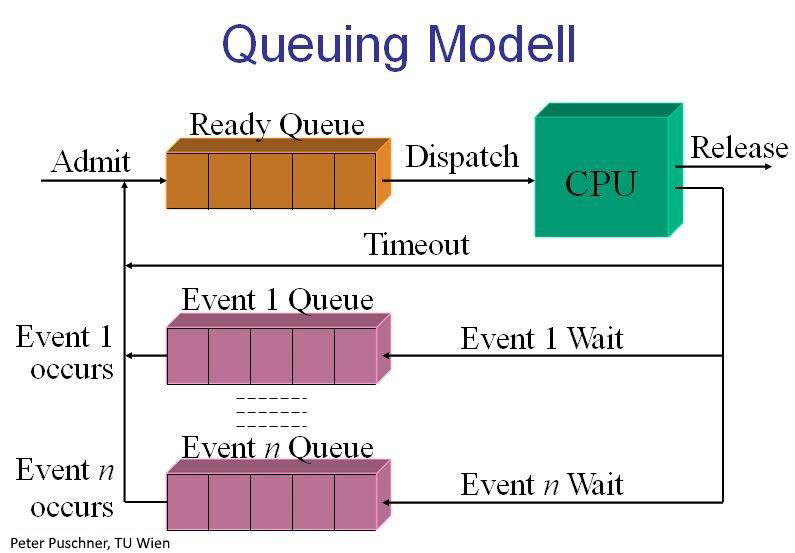

- bereit (ready): Prozess ist ausführbar, Prozessor ist aber belegt

- aktiv (running): Prozess wird auf Prozessor ausgeführt

- blockiert (blocked): Prozess wartet auf ein externes Ereignis

- inaktiv (idle): Prozess wurde erzeugt oder ist terminiert.

Abbildung 4: Zustandsübergänge eines Prozesses

- Scheduler steuert die Übergänge assign/deassign und weist Prozesse damit der CPU zu

- eigene Warteschlangen für ready und blocked

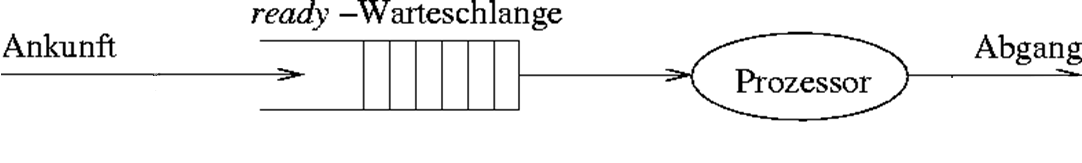

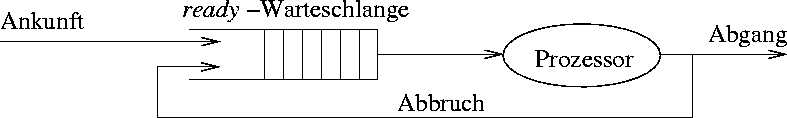

- ready-Prozesse werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft bearbeitet

- blocked-Prozesse warten auf ein Ereignis, das sie wieder ans Ende der Bereit-Warteschlange stellt

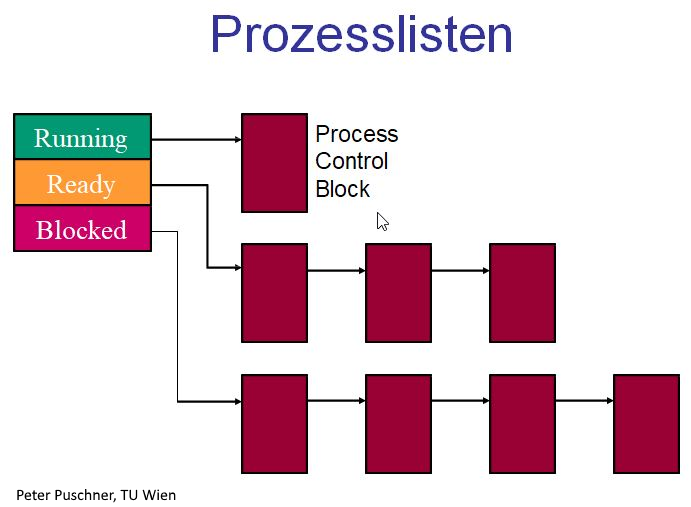

Abbildung 5: Prozesszustände und Warteschlangen

- bei Prozesswechsel müssen die Registerinhalte des vorherigen Prozesses auf dem Stack gesichert werden

Prozessverwaltung

- Prozessverwaltung: Komponente eines Betriebssystems, die für die Zuteilung von Betriebsmitteln an wartende Prozesse zuständig ist

- alle für die Prozessverwaltung wichtigen Informationen sind im Prozessleitblock hinterlegt

- die Leitblöcke aller Prozesse sind in einer Systemprozesstabelle angegeben

Steuerung von Prozessen

- Der Scheduler entscheidet nach einer Strategie, welcher Prozess wann und wie lange ausgeführt werden darf.

- verschiedene Strategien zur bestmöglichen Ausnutzung der CPU

- Ziele aller Strategien:

- hohe Auslastung der CPU

- hoher Durchsatz an Prozessen

- größtmögliche Effektivität (geringste Gesamtwartezeit)

- kurze Antwortzeiten

Scheduling-Strategien

2 Arten von Strategien:

- non-preemptive (kooperative) Strategien: Prozess läuft so lange, bis er terminiert oder auf ein Ereignis wartet (blocked)

- preemptive (verdrängende) Strategien: aktiver Prozess kann vom Scheduler aus der CPU gezogen und wieder in die Warteschlange eingeordnet werden

Moderne Betriebssysteme verwenden ausschließlich preemptive Strategien.

Non-preemptive Scheduling-Strategien

- First Come, First Serve (FCFS)

- Prozesse werden in der Reihenfolge ihrer Initiierung in die Warteschlange geordnet, diese wird nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out) bearbeitet.

Abbildung 6: Scheduling-Strategie “First Come, First Serve”

- Prozesse werden in der Reihenfolge ihrer Initiierung in die Warteschlange geordnet, diese wird nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out) bearbeitet.

- Last Come, First Serve (LCFS)

- Prozesse werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft in die Warteschlange eingereiht, diese wird nach dem LIFO-Prinzip (Last In, First Out) bearbeitet, d.h. der zuletzt eingetroffene Prozess wird als erstes von der CPU behandelt.

- Prozesse werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft in die Warteschlange eingereiht, diese wird nach dem LIFO-Prinzip (Last In, First Out) bearbeitet, d.h. der zuletzt eingetroffene Prozess wird als erstes von der CPU behandelt.

- Shortest Job First (SJF)

- Prozesse mit geringsten Bedienzeiten werden zuerst behandelt.

- Ziel: Durchschnittliche Antwortzeit reduzieren

- Prozesse können bei hohen Prozess-Aufkommen “verhungern”

- Highest Response Ratio Next (HRRN)

- Bevorzugt Prozesse mit höheren Antworzeit / Bedienzeit Verhältnissen

- Priority Scheduling (PS)

- jeder Prozess hat eine Priorität

- Bereit-Warteschlange wird nach Priorität sortiert und nach FIFO-Prinzip bearbeitet.

Preemptive Scheduling-Strategien

- Round Robin (RR)

- Zeitscheibenverfahren mit erhaltener Prozessreihenfolge durch FCFS

- jeder Prozess ist für eine festgelegte Zeit aktiv und wird danach wieder ans Ende der Warteschlange angehängt

Abbildung 7: Scheduling-Strategie “Round Robin”

- Dynamic Priority Round Robin (DPRR)

- Round Robin mit priorisierter Warteschlange wie bei PS

- Priorität wird bei jedem Durchgang erhöht

- Shortest Remaining Time First (SRTF)

- nach jeder Unterbrechung erhält der Prozess mit der niedrigsten verbleibenden Ausführungszeit die CPU

- Problem: Restzeit ist oft schwer abzuschätzen

Prozess-Scheduling in UNIX

- Round Robin kombiniert mit dynamischen Prioritäten

- jede Priorität hat seine eigene Warteschlange und die höchsten Prioritäten werden zuerst bearbeitet

Abbildung 8: Prozessplanung unter UNIX

Prozesshierarchie

- Ein Prozess kann einen neuen Prozess auslösen

- Vater-Prozess (parent process) Kind-Prozess (child process)

- Eltern- und Kindprozesse können miteinander kommunizieren

- Bei Abschluss des Elternprozesses werden üblicherweise alle Kindprozesse geschlossen

Threads und Prozesse

- konventionelle Prozesse kombinieren Ressourcenverwaltung und internes Scheduling

- Entkopplung durch

- Prozess Ressourcenverwaltung, virtueller Adressraum

- Thread Zuweisung eines

Kind-Prozesses zur CPU (Dispatching)

- Ausführungszustand (running, ready, …)

- Kontext

- Stack

- eigenes Prozessverwaltungssystem innerhalb des Prozesses

- Multithreading: Innerhalb eines Prozesses werden mehrere Tätigkeiten parallel vorgenommen, setzt Fähigkeit des Betriebssystem zum Multithreading voraus.

Kommunikation zwischen Prozessen

Prozesse müssen ständig miteinander kommunizieren, z.B. für den Aufbau von Pipelines (Übergabe der Ausgabe des vorherigen Prozesses an den nächsten Prozess).

Möglichkeiten der Prozesskommunikation

- Nutzung eines gemeinsamen Speicherbereiches

- Kommunikation über Dateien im Dateisystem

- expliziter Austausch von Nachrichten

- Kommunikation über Pipes (UNIX-spezifisch)

Eine sichere Prozesskommunikation bedarf einer geeigneten Prozesssynchronisation, um den gegenseitigen Ausschluss umzusetzen.

Problem: mehrere Prozesse greifen gleichzeitig auf eine gemeinsame Ressource zu (z.B. Speichervariable)

Code-Abschnitte, die nicht unterbrochen werden dürfen, weil sie bspw. eine Transaktion tätigen, bezeichnet man als kritischen Abschnitt. Daher dürfen sich mehrere Prozesse nicht gleichzeitig in ihren kritischen Abschnitten befinden.

Bedingungen für den gegenseitigen Ausschluss (mutual exclusion)

- Nur ein Prozess darf sich im kritischen Abschnitt befinden.

- Prozesse, die in den kritischen Abschnitt eintreten oder diesen verlassen, müssen die anderen wartenden Prozesse über dieses Ereignis informieren.

- Auch bei mehr als 2 Prozessen muss das Verfahren einwandfrei sein.

- Jeder Prozess soll gleiche Chancen auf den Eintritt in einen kritischen Abschnitt haben.

- Kein Prozess in einem kritischen Abschnitt darf andere blockieren.

- Kein Prozess soll unendlich lange warten müssen.

Unterbrechungssperre

Idee: Unterbrechungen (Interrupts) werden bei Ausführungen eines kritischen Abschnitts ignoriert / maskiert. Selbst das Betriebssystem kann den laufenden Prozess nicht anhalten.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| + einfache Realisierung | - Anwender muss Maskierung wieder aufheben (kann leicht vergessen werden) |

| - hohe Reaktionszeit bei eintreffenden E/A-Unterbrechungsanforderungen können zu Datenverlust führen | |

| - funktioniert nicht bei Mehrprozessorbetrieb |

Verwendung eines Semaphors

Definition: Ein Semaphor (DIJKSTRA, 1965) ist eine Variable ,

auf der die zwei folgenden ununterbrechenbaren Operationen P (Passieren) und V (Verlassen) definiert sind:

P(S) := [ while (S <= 0) { /* do nothing */ }; S = S - 1; ]

V(S) := [ S = S + 1; ]

Initialisierung mit S = 1.

Implementation:

int S = 1; // Zahl der verfügbaren Betriebsmittel

P(S);

// kritischer Abschnitt hier

V(S);

Nachteil: rechenintensive Warteschleife in P(S) (busy wait loop)

effizientere Implementation mit S als Objekt mit den Attributen ctr (Wert des Semaphors) und list (Liste wartender Prozesse):

P(S) := [ S.ctr = S.ctr – 1;

if (S.ctr < 0) {

put pid in S.list;

sleep();

}

]

V(S) := [ S.ctr = S.ctr + 1;

if (S.ctr <= 0) {

get pid from S.list;

wakeUp(pid);

}

]

Systemaufruf sleep() blockiert Prozess pid und verbraucht so keine CPU-Zeit mehr, bis er durch wakeUp(pid) wieder reaktiviert wird.

Erzeuger- / Verbraucher-Problem

- Erzeuger-Prozess (producer) erzeugt Daten und schreibt sie in einen Puffer mit

NSpeicherplätzen - Verbraucher-Prozess (consumer) liest Daten aus Puffer mit unterschiedlicher Geschwindigkeit

1. Idee: Realisierung eines gegenseitigen Ausschlusses mit Semaphor mutex = 1

unsicher, da Deadlocks auftreten

können

2. Idee: Verwendung weiteres Semaphors für

- die Anzahl belegter Speicherplätze

used - die Anzahl freier Speicherplätze

free

Bewertung des Semaphor-Konzepts

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| + mächtiges Konzept | - teils schwierige Suche nach korrekter Lösung |

| + flexibel | - Verklemmungen zwischen Prozessen ist möglich |

| + vielseitig | - unübersichtlich (P und V im Code verstreut) |

| + einfache Realisierung | - leichte Programmierfehler durch Vertauschungen |

- ein Monitor ist ein abstrakter Datentyp, mit dem eine Synchronisation von Prozessen auf höherer Ebene stattfinden kann

Kommunikation mittels Nachrichten

2 Kommunikationsroutinen:

send(destination, message): Senden einer Nachrichtmessagean den Empfängerdestinationmessage = receive(source): Empfangen einer Nachricht vom Sendersource

Empfänger-Prozess blockiert, falls er keine Nachricht empfängt, und wartet auf eine Nachricht. Sender und Empfänger können sich auf demselben Rechner oder auf getrennten Rechnern befinden.

Der Nachrichtenkanal wird als unsicher angesehen:

- Empfänger bestätigt Empfang einer Nachricht.

- Falls Sender nach einer vorgegebenen Zeitspanne keine Empfangsbestätigung erhält, wiederholt er das Senden der Nachricht.

- Empfänger muss nun die wiederholte Nachricht empfangen, da auch die Bestätigung verlorengehen kann.

Verschiedene Arbeitsweisen:

- synchrones Senden einer Nachricht blockiert den Sender, bis eine Bestätigung eintrifft

- asynchrones Senden einer Nachricht blockiert den Sender nicht, d.h. Sender arbeitet normal weiter

- Betriebssystem puffert gesendete Nachrichten, die noch nicht empfangen wurden

Verklemmungen (Deadlocks)

- jede Situation, in der Prozesse exklusiv auf Ressourcen (Variablen) zugreifen, kann eine Verklemmung auslösen

- Für das Auftreten einer Verklemmung müssen 4 Bedingungen erfüllt sein:

- Exklusive Nutzung (Mutual Exclusion)

- Wartebedingung (Hold & Wait)

- Nichtentziehbarkeit (Non-Preemption)

- Geschlossene Kette (Circular Wait)

Speicherverwaltung

Zu bewältigende Aufgaben

- Bereitstellung von Adressräumen

- Verwaltung des Hauptspeichers als Betriebsmittel

- Schutz vor unerlaubten Zugriffen

- Organisation der Nutzung eines gemeinsamen Speicherbereiches

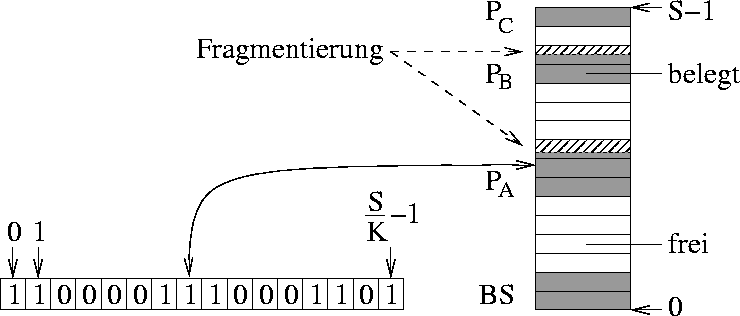

Die Speicherverwaltung ist die Komponente, die Prozessen einen Bereich im Hauptspeicher (Kachel) zuweist. Der Arbeitsspeicher eines Systems aus Worten wird eingeteilt in Seiten aus jeweils Worten (typisch 4 Kbyte). Das Betriebssystem wird beim Startvorgang durch das BIOS (Basic Input Output System) in die ersten Kacheln des Hauptspeichers geladen. Die Anwendungsprogramme finden in den übrigen Kacheln Platz.

Speicherpartitionierung und Fragmentierung

Ein Anwendungsprogramm benötigt einen zusammenhängenden Speicherbereich (u.U. eine Partition benachbarter Seiten). Durch die Speicherverwaltung werden nur ganze Seiten vergeben, was zu interner Fragmentierung führen kann (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Beispiel einer internen Fragmentierung

2 Arten der Speicheraufteilung:

- feste Partitionen: Speicher ist unterteilt in mehrere Partitionen fester Größe, jeder neue Prozess bekommt die kleinste ausreichende Partition zugewiesen

- Problem: große Partitionen bleiben ungenutzt oder sind durch kleine Prozesse belegt

- variable Partitionen: dynamisch variierende Anzahl und Größe der Partitionen

- Problem: Ersetzung von Partitionen lässt viele kleine freie Speicherbereiche entstehen ( externe Fragmentierung) und größere Prozesse können nicht mehr eingeordnet werden

Prozesseinordnungsalgorithmen

Ziel: Minimierung des Verschnitts, damit nicht mehr so viele kleine freie Bereiche entstehen

Da die Suche nach einer freien Partition über die Belegungstabelle sehr aufwendig ist, bedient man sich einer verketteten Freiliste, die alle freien Partitionen beinhaltet und das Zusammenführen benachbarter freier Bereiche zulässt.

Folgende Algorithmen suchen nach dem geringstmöglichen Verschnitt:

- First fit

- Durchsuchen der Freiliste von Anfang an

- Auswahl des ersten gefundenen Bereichs, der groß genug ist

- Best fit

- Durchsuchen der Freiliste von Anfang an

- Auswahl des Bereichs mit der kleinsten ausreichenden Lücke

- Buddy system

- dynamische Auswahl mithilfe mehrerer Freilisten abhängig von Seitengröße und Blockgröße

Swapping

Falls der Arbeitsspeicher als Einlagerungsressource für Prozesse nicht ausreicht, fängt das Betriebssystem an, ganze Prozesse auf die Festplatte auszulagern. Dies kostet viel Zeit und die Prozesse auf dem Massenspeicher verlangsamen sich bei einer Transferrate von . Swapping ist sehr ineffizient, da immer ganze Prozesse aus- und eingelagert werden müssen. Außerdem bietet sich eine Speichergefährdung bei fehlerhafter Adressierung nach Relokation eines Prozesses, wodurch dieser die Daten anderer Prozesse manipulieren könnte.

Der Adressraum

Begriff: Der Begriff Adressraum beschreibt die Menge an erreichbaren Adressen in einem bestimmten Speicher. Sie wird durch die Rechnerarchitektur vorgegeben.

Physischer Adressraum: ein durch Adressleitungen gebildeter Adressraum, referenziert den physikalischen Hauptspeicher, bildet die Prozessoradressen auf die Speicherbausteine und die E/A-Ports ab

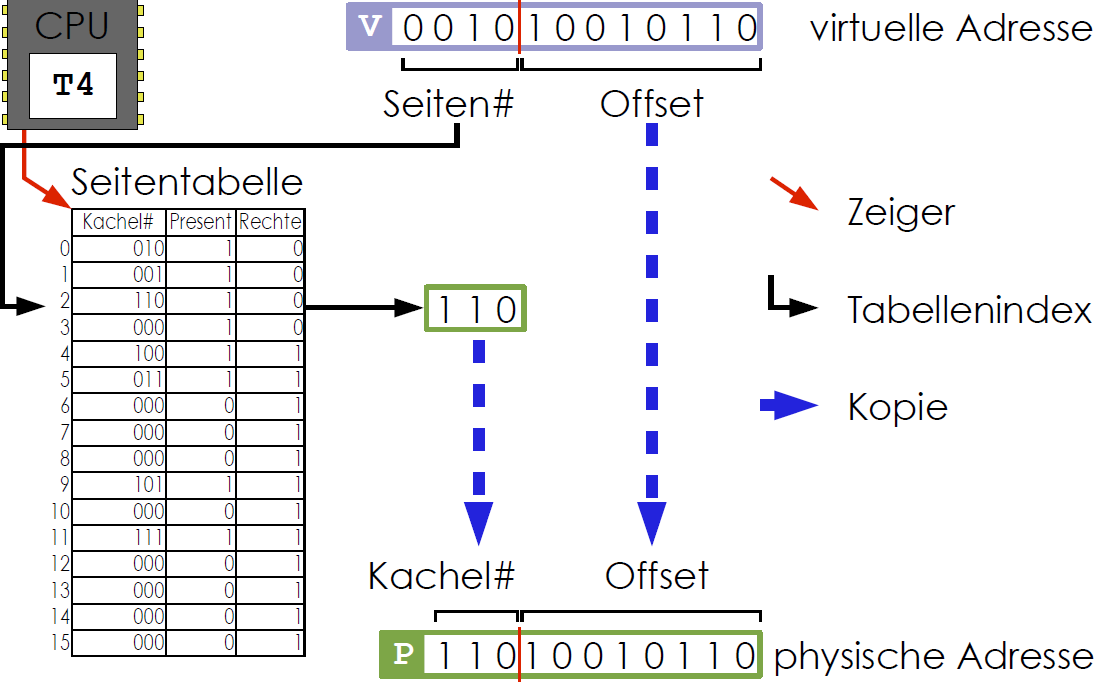

Virtueller (logischer) Adressraum: Adressraum für Prozesse, Umrechung der virtuellen Adressen in physikalische Adressen durch Memory Management Unit (MMU) (siehe Abbildung 10)

Abbildung 10: Konvertierung einer virtuellen in eine physikalische Adresse

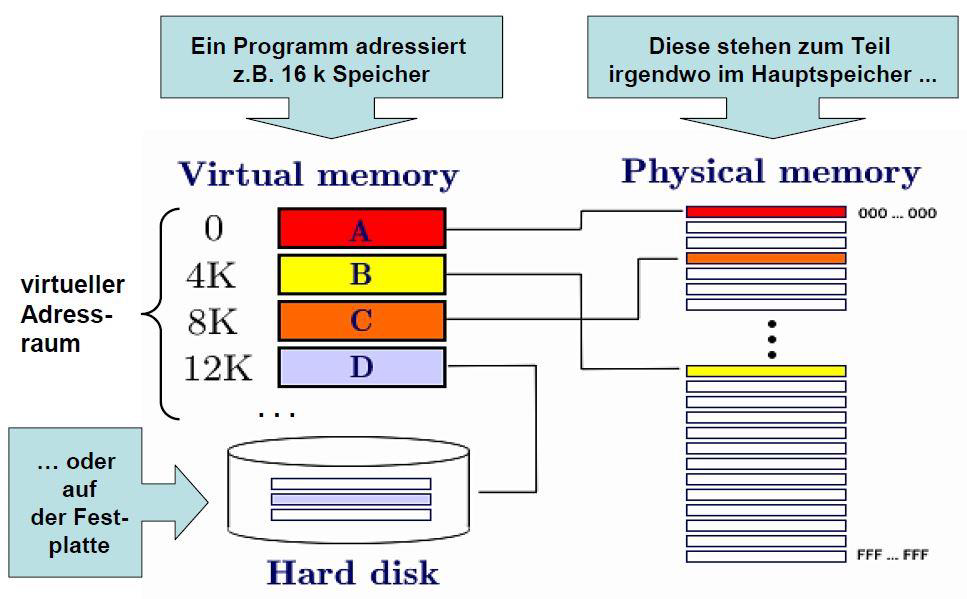

Virtueller Speicher

Grundidee: Zuordnung von Speicherobjekten (Prozessdaten) zu Regionen von Adressräumen (siehe Abbildung 11)

- strikte Trennung von virtuellem und physikalischem Speicher

- hardwarebasierte Abbildung von virtuellen auf physikalische Adressen

- virtueller Adressraum ist in Seiten (pages) und physikalischer Speicher in gleich große Kacheln (frames) aufgeteilt

- Zuordnung von Seiten zu Kacheln durch Seitenverzeichnis

- Seiten im virtuellen zusammenhängenden Adressraum werden auf nicht zusammenhängende Kacheln des physikalischen Speichers abgebildet

- Seitenfehler bei unberechtigtem Zugriff auf Kachel oder wenn Seite keine Kachel zugeordnet wurde

- jeder Prozess besitzt eine eigene Seitentabelle, die für jede Seite die Adresse der zugeordneten Kachel festhält

Ziel: jedem Prozess wird ein vom Hauptspeicher unabhängiger logischer Adressraum bereitgestellt

Betriebssystem kümmert sich um

- Seitenfehler

- Verwaltung des Hauptspeichers

- Aufbau der Adressraumstruktur

- Bereitstellung spezifischer Speicherobjekte

Abbildung 11: Anordnung des virtuellen Speichers

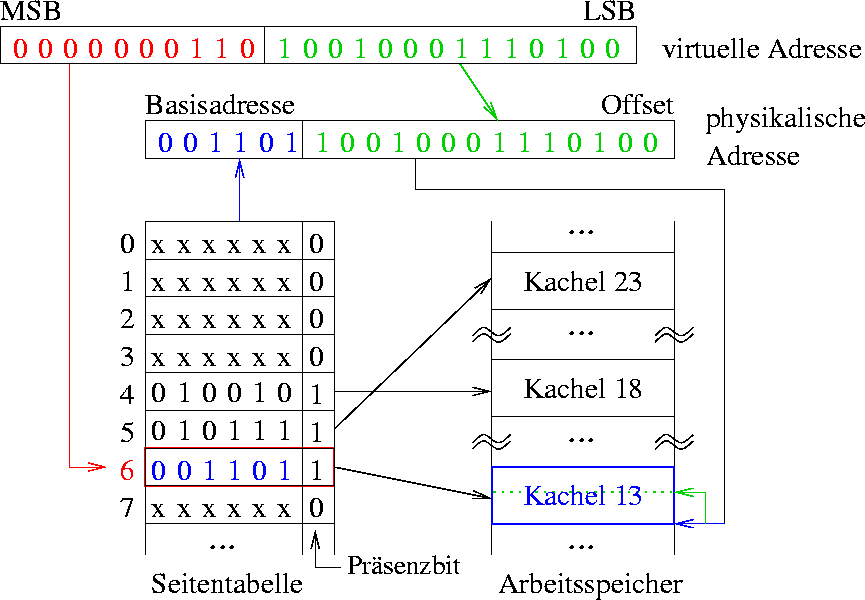

Adressabbildung

- höherwertige Bits der virtuellen Adresse (rot) geben Seitennummer in Seitentabelle an

- niedrigwertigere Bits der virtuellen Adresse (grün) bilden den sogenannten Offset (Wortadresse in Kachel) (siehe Abbildung 12)

Abbildung 12: Kodierung der virtuellen Adresse

- Präsenzbit gibt an, ob die Seite in den Hauptspeicher geladen wurde oder nicht.

- Seitentabelle kann noch Referenzbit , Modifikationsbit (gibt an, ob die Seite im Hauptspeicher verändert wurde) und Zugriffsbits (Berechtigungen) enthalten

Die Seitentabelle

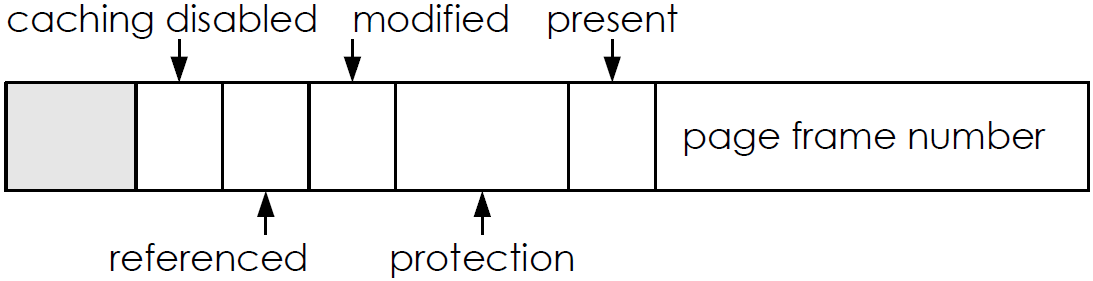

Ein Seitentabelleneintrag kann folgendermaßen aussehen:

Abbildung 13: Beispiel eines Seitentabelleneintrages

Seitentabellenattribute:

- present: Seite befindet sich im Hauptspeicher

- modified: schreibender Zugriff ist erfolgt (“dirty”)

- used: irgendein Zugriff ist erfolgt

- caching: ein/aus (z.B. wegen E/A)

- protection: erlaubte Art von Zugriffen in Abhängigkeit von CPU-Modus

Seitenwechselstrategien

Einlagerungsstrategien:

- Pre-paging

- vorgeplante Einlagerung einer Seite, bevor sie von Programm adressiert wird

- Demand-paging

- Seiten werden nur durch Unterbrechungen nach Seitenfehlern geladen

Auslagerungsstrategien:

- Random

- Es wird eine zufällige Seite ausgelagert

- First in, First out (FIFO)

- Es wird stets die Seite, die als erstes hinzugefügt wurde, ausgelagert

- Least Recently Used (LRU)

- Es wird die Seite ausgelagert, die am längsten nicht mehr benutzt wurde (UNIX)

- Least Frequently Used (LFU)

- Es wird die Seite ausgelagert, die am seltensten benutzt wurde

- Optimal Replacement

- Es wird die Seite ausgelagert, die am spätesten in der Zukunft wiederverwendet wird.

Bewertung des virtuellen Speichers

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| + geringe E/A-Belastung | - hoher Speicherbedarf für Seitentabellen |

| + automatischer Speicherschutz: jeder Prozess kann nur auf seine eigenen Seiten zugreifen | - hoher Implementierungsaufwand |

| + beliebig große Prozesse ausführbar | - hoher CPU-Bedarf für Seitenverwaltung, falls keine Hardware-Unterstützung |

| + keine externe Fragmentierung | |

| + dynamischer Speicherplatz |

- Größe der Seitentabelle oder Geschwindigkeit der Abbildung können zum Problem werden

Dateien und Dateisysteme

Problem: Größe vom Hauptspeicher ist begrenzt, Daten gehen verloren, sobald der Prozess beendet wird

Lösung: Sicherung der Daten auf dem permanenten Massenspeicher mit großer Kapazität

Betriebssystem muss bei Dateien auf dem Massenspeicher darauf achten, dass

- ein effizienter und schneller Zugriff gewährleistet ist und

- andere Benutzer nicht auf meine Dateien zugreifen können (Zugriffsberechtigungen).

Massenspeicher / Hintergrundspeicher

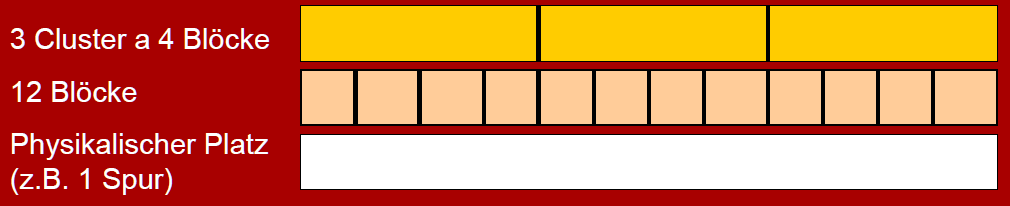

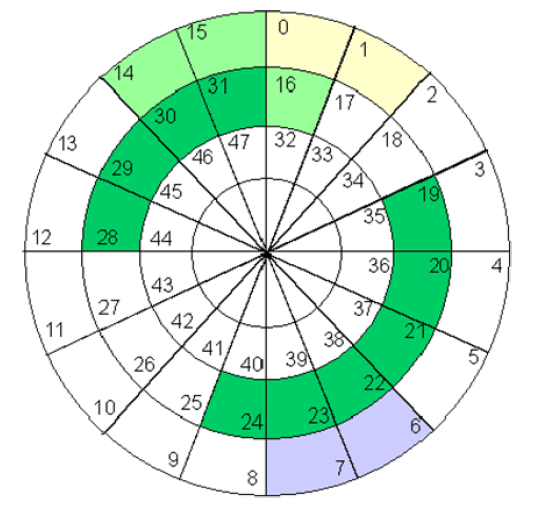

- physikalisches Medium mit Blockstruktur

- 4 oder 8 Blöcke bilden ein Cluster (siehe Abbildung 14)

Abbildung 14: Clustering des Hintergrundspeichers

Datei-Konzept

Datei: Eine mit Namen versehene Sammlung zusammengehöriger Informationen

- verschiedene Dateitypen (Textdatei, Quelltext, Bitmap, Binärdatei, Programmdatei, …)

- Dateiattribute

- Dateiname

- Datei-Identifikator

- Typinformationen, Format

- Metadaten (Tabelle mit Informationen zur Datei)

- Datei-Operationen

- Erzeugen

- Schreiben

- Lesen

- Löschen

- Umbenennen

- Kopieren

- Anhängen

- Operationen erfordern das Auffinden einer Datei in einem Verzeichnis (Open File Table (OFT) enthält eine Liste aller offenen Dateien)

- Zugriffsarten

- Sequenzieller Zugriff

- Direkter Zugriff (Direct Access)

Verzeichniskonzept

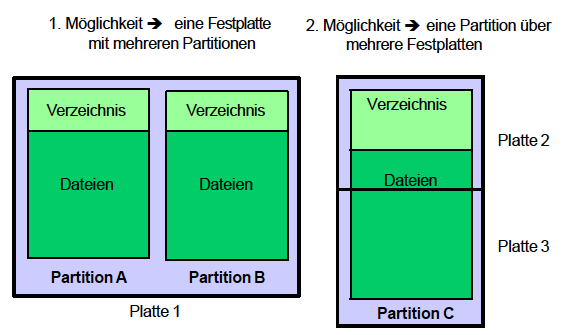

Alle Dateien in einem Dateisystem werden durch optionale Partitionen auf der Festplatte und durch Verzeichnisse organisiert (siehe Abbildung 15).

Abbildung 15: Organisation von Dateien auf Festplatten

Verzeichnisse bilden eine Struktur auf der Festplatte, unter der Dateien gespeichert werden können. In Verzeichnissen kann man

- nach einer Datei suchen

- eine Datei anlegen

- eine Datei löschen

- eine Datei umbenennen

- Dateien auflisten

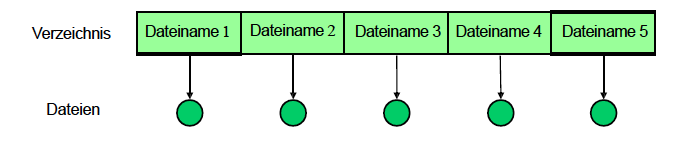

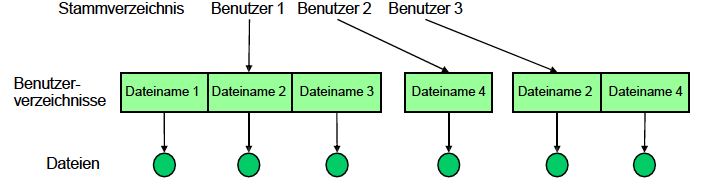

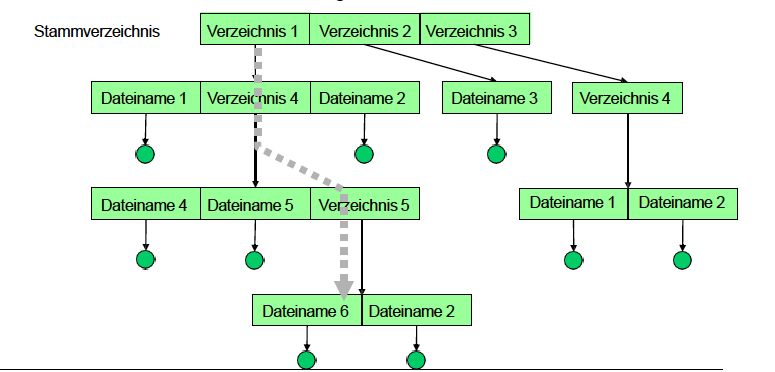

Verschiedene Varianten von Verzeichnissen

- Single-Level-Verzeichnis: Alle Dateien in einem Verzeichnis

Abbildung 16: Single-Level-Verzeichnis - Two-Level-Verzeichnis: Struktur mit zwei Ebenen, wobei jeder Benutzer sein eigenes Verzeichnis hat

Abbildung 17: Two-Level-Verzeichnis - Baum-Verzeichnisstruktur: Struktur mit Verzeichnissen und beliebig vielen Unterverzeichnissen, Datei wird über absoluten Pfad vom Wurzelverzeichnis (unter UNIX

/) identifiziert

Abbildung 18: Baum-Verzeichnisstruktur

Operationen auf Dateisystemen

- Dateien oder Verzeichnisse können über Links an mehreren Stellen referenziert werden ( azyklische Graphen / Referenzierung)

- andere Dateisysteme können in das Aktuelle an einen bestimmten Punkt eingehängt werden (mount)

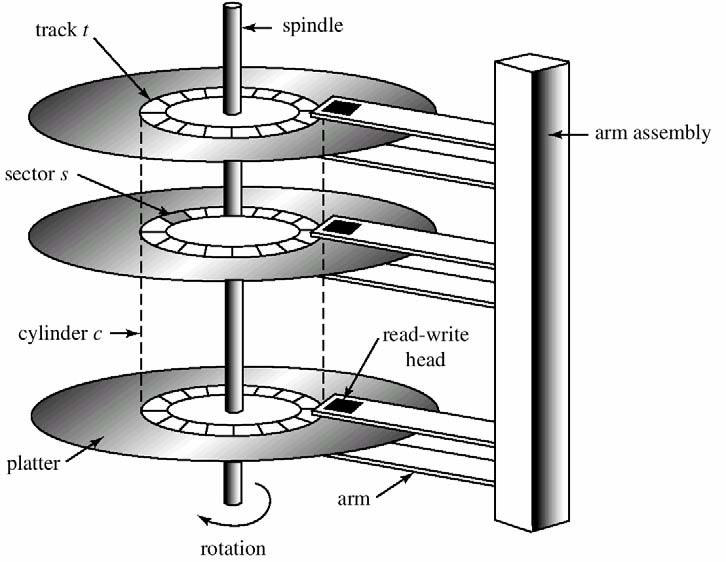

Implementierung auf Festplatten

- Dateien werden magnetisch gespeichert

- Festplatte besteht aus

- Scheiben und Schreib- / Leseköpfen (beidseitig)

- Scheiben bestehen aus Spuren (Tracks)

- Spuren sind in Sektoren aufgeteilt (siehe Abbildung 19)

- Scheiben werden durch spindle rotiert

- um den Durchsatz zu erhöhen, werden Daten blockweise übertragen (Block = mehrere Sektoren)

- Zugriffe werden durch Gerätecontroller (disk controller) gesteuert

Abbildung 19: Aufbau einer Festplatte

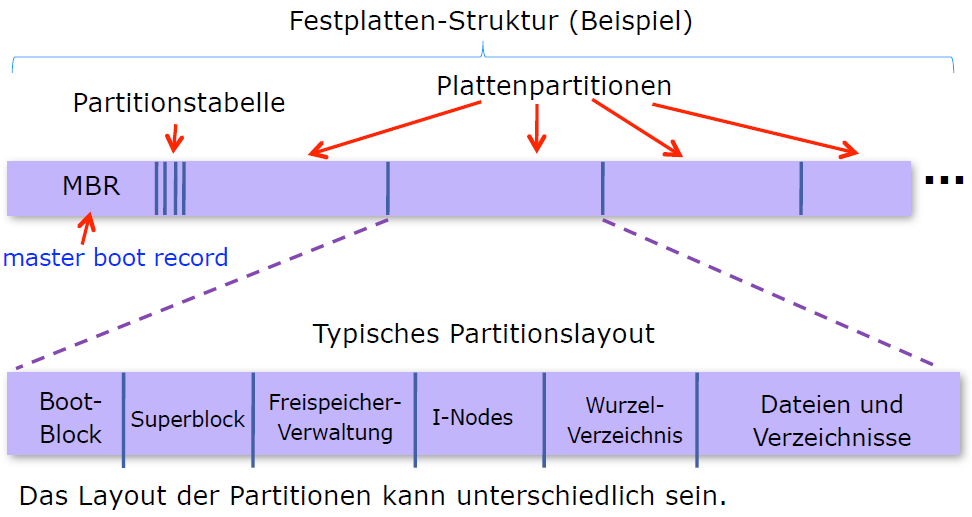

Implementierung von Dateisystemen

Dateisysteme sind in Schichten realisiert:

- E/A-Kontrolle: Treiber für Datenübertragung

- Basic File System: veranlasst Treiber, physikalische Blöcke auf Festplatte zu schreiben bzw. von dort zu lesen

- Dateiorganisationsmodul: Abbildung von logischen zu physikalischen Blockadressen

- Logisches Dateisystem: Neueintragung / Löschung von Dateien sowie E/A-Zugriffe auf eine Datei

| Schichten |

|---|

| Anwendungsprogramme |

| logisches Dateisystem |

| Dateiorganisationsmodul |

| Basic-File-System |

| E/A-Kontrolle |

| Hardware |

Abbildung 20: Segmente einer Festplatte

- Master Boot Record (MBR) liegt immer im ersten Segment der Festplatte (Sektor 0)

- enthält die Anfangs- und Endadressen jeder Partition

- Beim Boot-Vorgang wird der MBR vom BIOS (Basic Input Output System) ausgeführt

- Superblock (oder Volume Control Block)

- enthält wichtige Parameter des Dateisystems

Allokationsstrategien vom Dateisystem

Ein Dateisystem kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen, Blöcke von Daten wie Dateien auf die Festplatte zu schreiben:

- zusammenhängende Belegung

- verkettete Belegung

- Belegung durch verkettete Listen mit einer Tabelle im Arbeitsspeicher ( indizierte Allokation)

Zusammenhängende Belegung

Abbildung 21: Zusammenhängende Block-Allokation

Zugehörige Struktur des Verzeichnisses

| Datei | Start | Länge |

|---|---|---|

| Name1 | ||

| Name2 | ||

| Name3 | ||

| Name4 | ||

| Name6 |

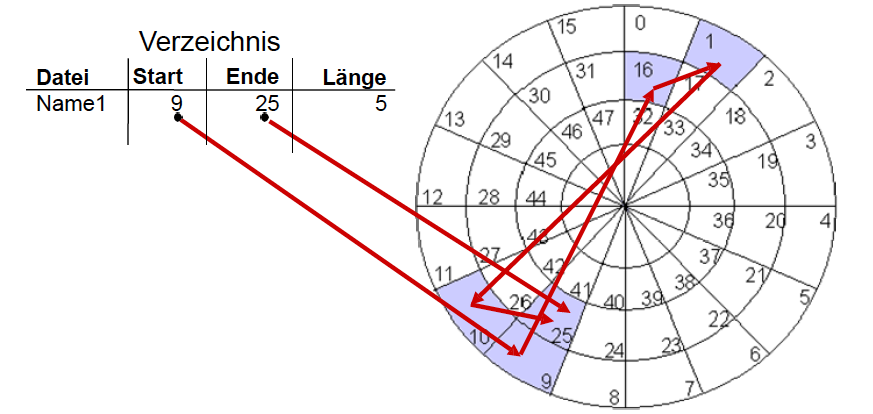

Verkettete Belegung

Abbildung 22: Verkettete Block-Allokation

- Verzeichniseintrag enthält Zeiger auf den ersten und letzten Block der Datei und ihre Länge

- jeder Block hat einen Zeiger auf den nachfolgenden Block

- auch als doppelt verkettete Liste möglich (jeder Block hat einen Zeiger auf den vorherigen Block)

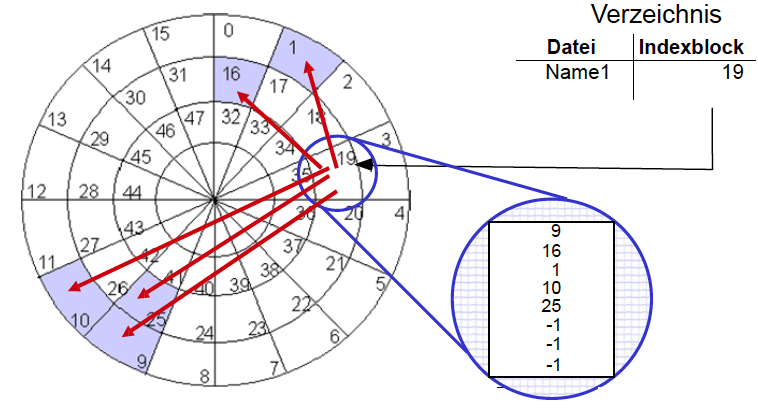

Indizierte Belegung

Abbildung 23: Indizierte Block-Allokation

- Tabelle im Arbeitsspeicher ( Indexblock) enthält alle Zeiger von Blöcken einer Datei

- Verzeichniseintrag enthält unter dem Dateinamen nur noch die Adresse des Indexblocks

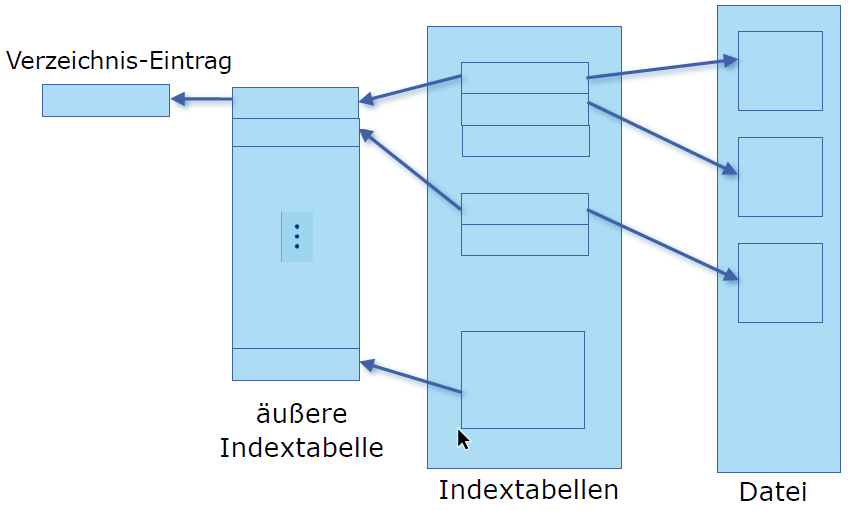

Multi-Level-Indexblock

- Indexblock referenziert den nächsten Indexblock in einer Hierarchie

- Lösungen

- Linked Scheme: Mehrere verkettete Indexblöcke

- Multi-Level Index: Zweistufige Indexblocktabelle

- Combined scheme: dynamische Anpassung der Indexblocktabelle für eine Datei abhängig von ihrer Größe

Abbildung 24: Schema des Multi-Level-Indexblocks

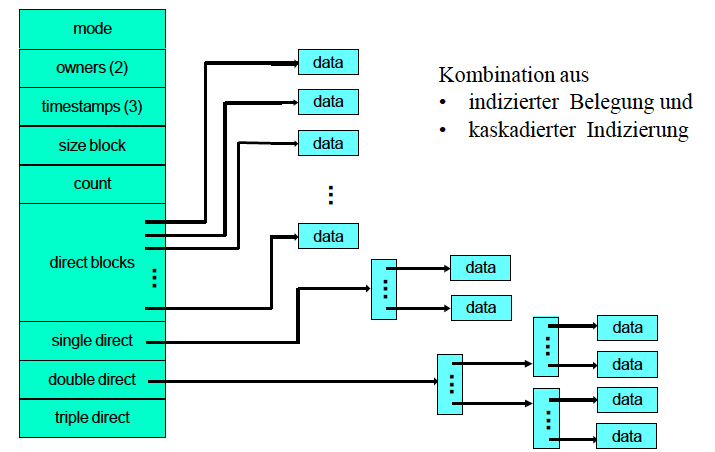

UNIX Inodes

Kombination aus

- indizierter Allokation und

- kaskadierten Indexblocktabellen

Abbildung 25: UNIX Inodes

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| + schneller Zugriff für kleine Dateien | - maximale Dateigröße ist begrenzt |

| + keine externe Fragmentierung | - interne Fragmentierung |

Ein- und Ausgabekonzepte und Bussysteme

Zur Realisierung einer geeigneten Ein- / Ausgabe benötigt man

- eine Strategie der Ein- / Ausgabe

- eine nach Möglichkeit standardisierte Schnittstelle (interface) zur Ein- / Ausgabe

- Ein- / Ausgabegeräte oder Peripheriegeräte

Strategien der Ein- / Ausgabe

- Programmierte Ein- / Ausgabe: Programme legen explizit fest, wann eine Ein- oder Ausgabe erfolgt

- Unterbrechungen: bei Eintreffen neuer Daten kann ein Eingabebaustein eine Unterbrechung anfordern (Interrupt Request)

- sobald möglich, bestätigt die CPU die Unterbrechung (Interrupt Acknowledgment) und startet eine Behandlungsroutine

Kopplung der E/A-Bausteine

- Kopplung von CPU und E/A-Geräten erfolgt über spezielle E/A-Bausteine am Systembus

E/A-Bausteine haben folgende Register:

- Kontrollregister

- Initialisierung und Parameterwahl durch CPU

- Datenregister

- Zwischenspeicherung empfangener bzw. ausgegebener Daten

- Statusregister

- Austausch von Statusinformationen zwischen E/A-Gerät und CPU

Kommunikation zwischen CPU und E/A-Geräten

2 Möglichkeiten der Datenübertragung:

- speicherbezogene Adressierung über den Hauptspeicher (Memory Mapped IO)

- separater Adressraum für E/A-Bausteine (Isolated IO)

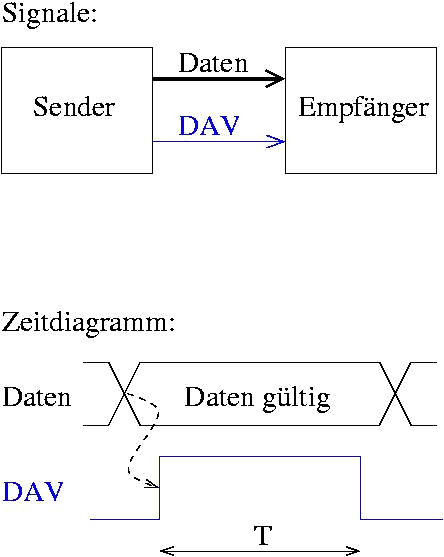

3 verschiedene Übertragungsprotokolle

- Open-Loop Übertragung

- keine Rückmeldung bei der Datenannahme

Abbildung 26: Open-Loop Datenübertragung

- keine Rückmeldung bei der Datenannahme

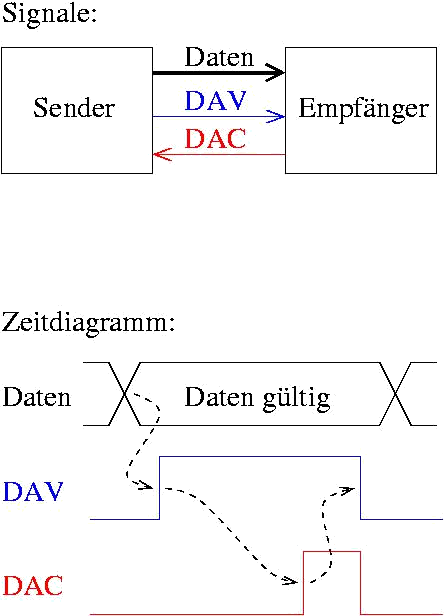

- Closed-Loop Übertragung (auch Handshaking)

- Bestätigung der Datenannahme über Steuersignal

Abbildung 27: Closed-Loop Datenübertragung

- Bestätigung der Datenannahme über Steuersignal

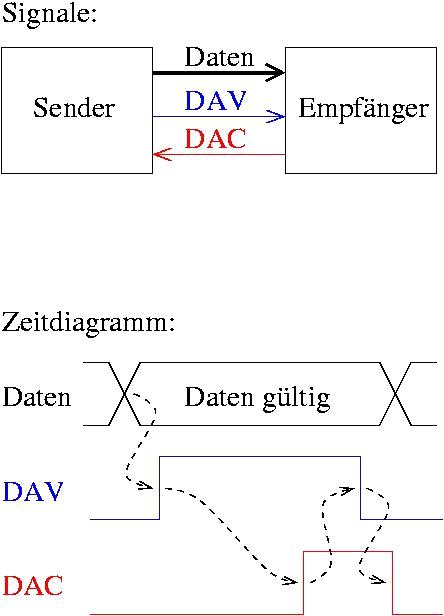

- Fully-Interlocked Übertragung (auch Fully Interlocked Handshaking)

- Bestätigung der Datenannahme als auch aller Steuersignale

Abbildung 28: Fully-Interlocked Datenübertragung

- Bestätigung der Datenannahme als auch aller Steuersignale

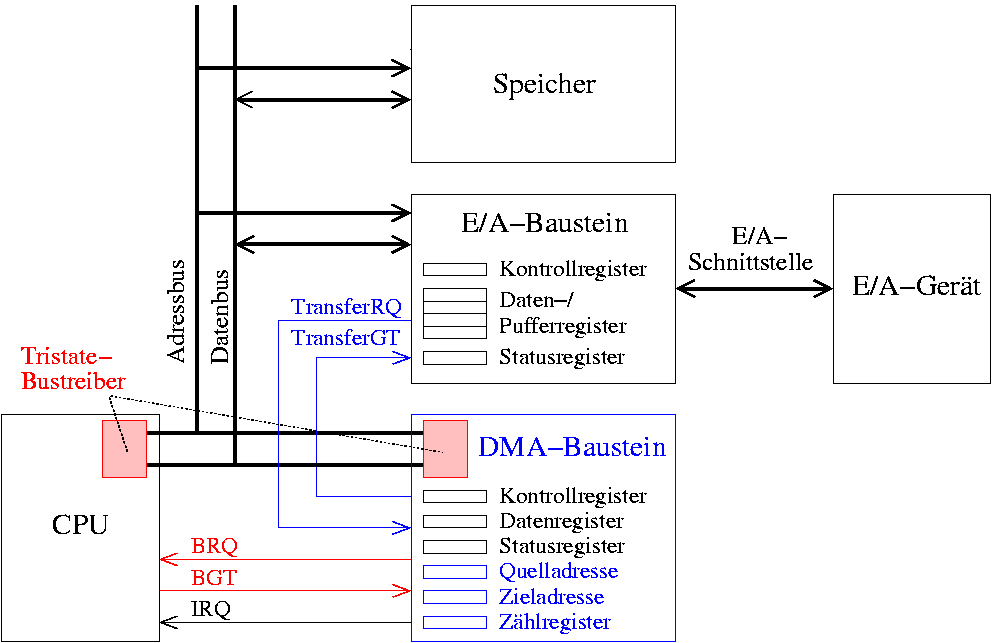

Direct Memory Access (DMA)

Um die CPU nicht mit trivialen Aufgaben wie der Weiterleitung von langen Datenströmen an Ausgabebausteine zu belasten, wird ein zusätzlicher DMA-Baustein benutzt, der nach einer Initialisierung durch die CPU den Speichertransfer eigenmächtig durchführt. Damit werden häufige Aufgaben wie das Inkrementieren von Adressen, Zählen von Datenwörtern oder Abfragen des Status der E/A-Bausteine ausgelagert.

Ein DMA-Baustein besteht aus folgenden Komponenten:

- ein Quelladress- und Zieladressregister

- ein Zählregister

- ein Kontrollregister für Statusinformationen

Ein System mit DMA-Baustein kann folgendermaßen aussehen

Abbildung 29: Architektur eines Systems mit DMA-Baustein

Ablauf eines DMA-Transfers

Abbildung 30: Ablauf eines DMA-Transfers

TransferRQ = Transfer Request

BRQ = Bus Request

BGT = Bus Grant

E/A-Scheduling-Strategien

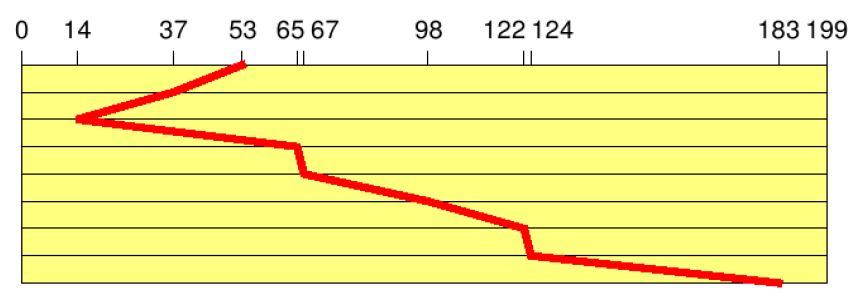

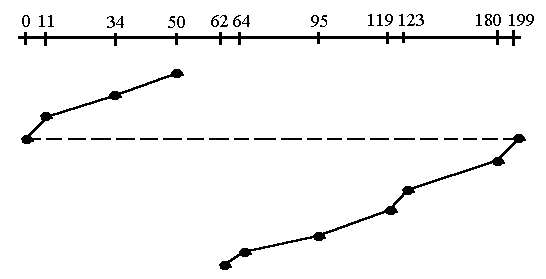

- First In, First Out (FIFO)

- Bearbeitung der Auftragsliste nach Reihenfolge der Ankunft

- d.h. Folge von Spurnummern:

- Gesamtzahl der Spurwechsel:

Abbildung 31: Spurenwechsel bei FIFO-Prinzip

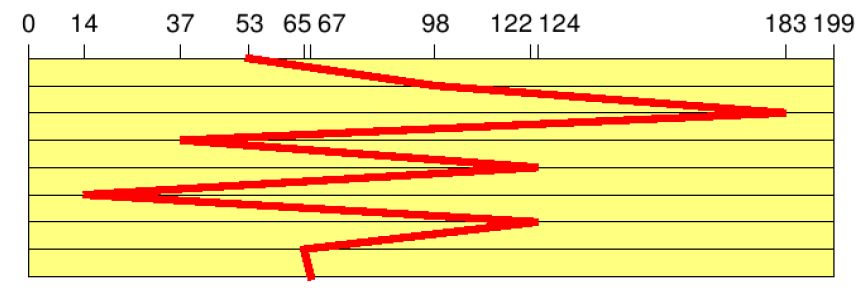

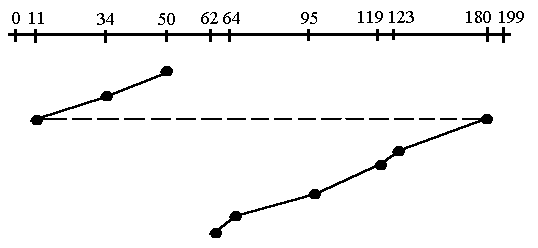

- Shortest Seek Time First (SSTF)

- Der Auftrag mit der niedrigsten Positionierungszeit wird bevorzugt

- d.h. Folge von Spurnummern

- Gesamtzahl der Spurwechsel:

Abbildung 32: Spurenwechsel bei SSTF-Prinzip

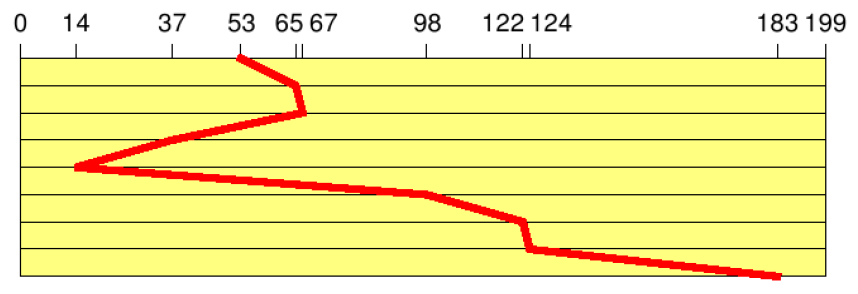

- Elevator (SCAN)

- Bewegung des Plattenarms in eine Richtung, bis keine Aufträge mehr vorhanden sind (Fahrstuhlstrategie)

- d.h. Folge von Spurnummern:

- Gesamtzahl der Spurwechsel:

Abbildung 33: Spurenwechsel bei Elevator-Prinzip

- Circular Scanning (C-SCAN)

- funktioniert ähnlich wie Elevator

- arbeitet sich zum nächstgelegenen Ende der Platte vor

- springt ans andere Ende der Platte

- bearbeitet die nächstgelegenen Blöcke in der gleichen Richtung

- Gesamtzahl der Spurwechsel:

Abbildung 34: Spurenwechsel bei C-SCAN-Prinzip

- Circular Looking (C-LOOK)

- ähnlich wie C-SCAN

- einziger Unterschied zu C-SCAN ist, dass C-LOOK nicht ganz bis ans Ende der Spur fortschreitet, sondern direkt vom letzten zum ersten Block am anderen Ende springt

Abbildung 35: Spurenwechsel bei C-LOOK-Prinzip